Tres siglos más tarde, Hannah Arendt afinó esa vibración y la escuchó como un llamado ético. Pensar, escribió en La vida del espíritu, no es recitar lo que ya sabemos, sino interrumpir el piloto automático. La banalidad del mal crece donde nadie se permite titubear. Cada pausa que ensanchamos entre estímulo y respuesta abre un resquicio para la responsabilidad: la duda se vuelve freno moral, un salvavidas contra la obediencia ciega disfrazada de eficiencia.

Y, mientras tanto, el paisaje cambió de estado. Zygmunt Bauman bautizó nuestra modernidad como líquida: un mar que devora las formas antes de que puedan fijarse. Aquí, las convicciones rígidas no son anclas de seguridad, sino de hundimiento. Quien se aferra a la primera tabla que flota cuando todo se agita se arriesga a una muerte prematura del juicio. La duda, en cambio, es navegación consciente. Reconoce que el mapa se redibuja en pleno viaje y se atreve a recalibrar la ruta.

Desde la mirada crítica de Descartes, el llamado ético de Arendt y la lectura contemporánea de Bauman, la duda aparece como una señal compartida: hay que desconfiar de las certezas instantáneas. Las respuestas que no muestran su proceso, que no evidencian el recorrido que las trajo hasta ahí, pueden estar vacías o construidas para convencer sin invitar a pensar. Dudar no es una excentricidad académica ni una pérdida de tiempo: es una forma de cuidarse del pensamiento automático, de sostener un juicio propio en medio del ruido. En tiempos donde se premia la velocidad y la reacción inmediata, la duda permite volver a lo esencial: detenerse, observar y elegir con conciencia.

Convertir la duda en hábito no significa ceder al relativismo infinito ni vivir paralizado por el tal vez. Significa, al modo cartesiano, revisar antes de construir; al modo arendtiano, preguntar antes de obedecer; al modo baumaniano, girar antes de hundirse. Aceptar la duda es contemplar el paisaje sin filtros de color pastel, reconocer la fragilidad de cada afirmación y, al mismo tiempo, el privilegio de poder interrogarla.

Quien duda afina la mirada, afloja el dogal de la certeza ajena y ofrece un hogar transitorio a la verdad—esa huésped que se rehúsa a vivir en frases sentenciadas. Así pues, la duda no adelgaza el pensamiento; lo muscula. No erosiona la convivencia; la vuelve porosa a la corrección. Rehabilitarla es quizá el gesto más radical en un presente que sospecha de cualquier titubeo.

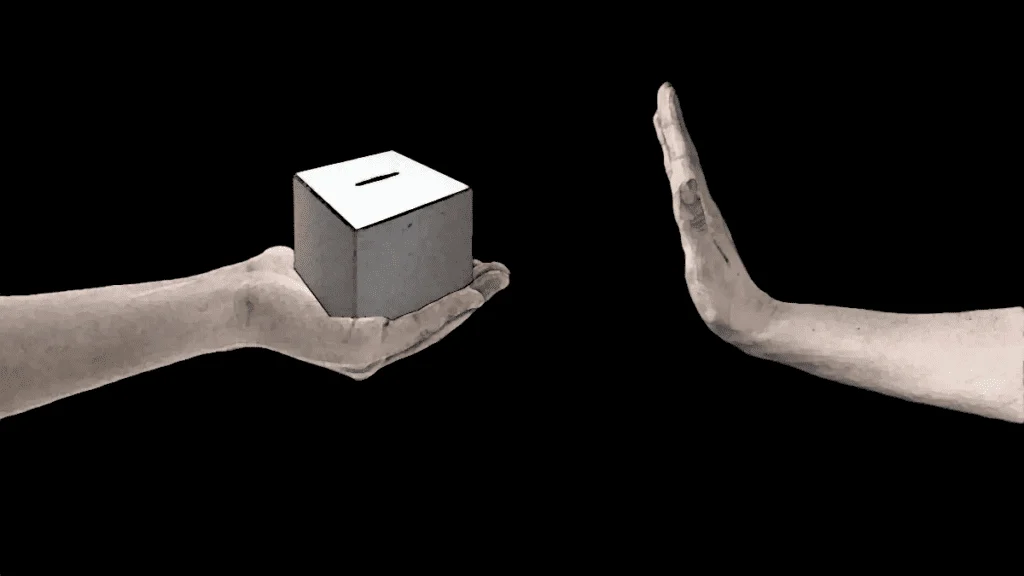

Porque, al final, la única certeza que vale conservar es aquella que sobrevivió al fuego de la incertidumbre. En tiempos donde opinar rápido se confunde con pensar, y donde repetir lo que otros dicen se vuelve la norma, dudar es una forma de resistencia. Es un acto íntimo, pero también político. Dudar es sostener el derecho a no saberlo todo, a no responder enseguida, a no rendirse ante la velocidad que exige certezas a cualquier precio. Es elegir pensar, aun cuando eso signifique demorarse. Y en esa demora, tal vez, está el último espacio de libertad que aún nos pertenece.

*PS